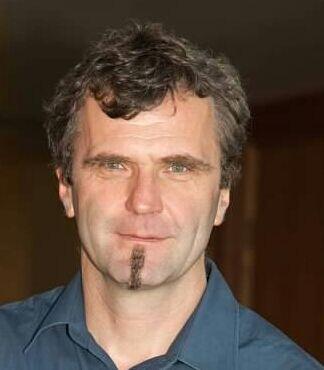

Kurz angemerkt von Umweltanwalt DI Dr. Martin Donat

03. November 2022

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ Diese Albert Einstein zugeschriebenen Worte bringen wohl unsere Situation heute recht gut auf den Punkt: Die Zukunft der Energiewirtschaft wird stromlastiger und die Umstellung des gesamten Strombereichs bis 2030 auf Erneuerbare ist schon hinsichtlich der Zielerreichung der Bundesregierung mehr als herausfordernd, noch mehr die Umstellung des Gesamtenergieverbrauchs auf Erneuerbare – anvisiert 2040. Dass sich damit auch die Landnutzung und das Landschaftsbild ändern wird, ist unausweichlich. Die Frage ist nicht das Ob, sondern das Wie.

(Quelle: Oö. Umweltanwaltschaft)

Umweltanwalt DI Dr. Martin Donat

Dass im Raumordnungs- und UVP-Verfahren das Landschaftsbild leichter gewichtet werden soll, hat seine Tücken. Die Effizienz der PV-Anlagen in Oberösterreich hängt wohl auch mit den Nebeltagen zusammen, und da wären das nördliche Mühlviertel und das südliche Bergland bis hinauf zum Dachsteingletscher als Gunstlagen prädestiniert. Aber auf der Alm, im Wald und in naturnahen Erholungslandschaftszonen haben PV-Paneele nichts verloren. Denn es ist mir nicht bekannt, dass ausgeprägte „Energielandschaften“ - wie die Parndorfer Platte mit ihren Windrädern und zukünftig vermutlich auch darunter liegenden PV-Sonnenfeldern - primärer Tourismusmagnet oder Top-Naherholungsgebiet des Burgenlandes ist. Ja, es wird vermutlich auch im Norden und Süden Oberösterreichs PV-Anlagen auf der Freifläche geben (müssen), aber es geht halt um das Wo und das Wie. Die wiederholte Kritik an der Politik, bei PV nur zu bremsen, ist zu kurz gegriffen und eigentlich etwas billig. Sie hat widerstrebende Interessen möglichst unter einen Hut zu bringen und ist mit ihrem PV-Kriterienkatalog - als wesentlicher Teil der Oö. PV-Strategie - auf einem strukturierten, nachvollziehbaren und steuerbaren Weg.

Die Darstellung der harmonischen Doppelnutzung „oben Agri-PV, unten Landwirtschaft“ mag in Einzelfällen hier und dort funktionieren, in der Realität bleibt sie noch auf Sonderkulturen beschränkt. Aus der landwirtschaftlichen Produktion auf der Fläche lassen sich die stolzen Pachtzahlungen für PV-Anlagen nie und nimmer erwirtschaften. Diese Zahlungskonkurrenz (zer)stört die Flächenverfügbarkeit für jene Pächter, die wirklich noch Landwirtschaft betreiben wollen. Und es ist blauäugig zu meinen, ein Pächter tauscht sein Mähwerk gegen einen Balkenmäher oder die Sense aus, um zwischen den Paneelen das Futter für den Milchkuhbetrieb zu mähen oder „schmiegt“ sich mit dem Mähdrescher zwischen die Paneele hinein. Angesichts 120 km² gewidmetem, aber noch unbebautem Bauland in Oberösterreich wären die 2030-Ziele für Oberösterreich mit ca. 30 km² (ohne Voest) ohne neuer Grünland-Inanspruchnahme machbar.

Aber da beginnt die Diskussion der Flächenverfügbarkeit und es drängt sich die Frage auf, weshalb bei Neu- und Umbauten jeglicher Art nicht zumindest eine Verpflichtung zur PV-Tauglichkeit des Daches besteht. Trotz richtiger Priorisierung – erst auf Dächer, dann auf vorbelastete Flächen, dann aufs Feld – unterläuft die Bundesförderung diese Intention. Wer baut eine teure Tragkonstruktion für eine PV-Parkplatzüberdachung, wenn es billiger und immer noch gut gefördert auf der Wiese auch geht? Flaschenhälse sind aber insgesamt das Leitungsnetz, die Verfügbarkeit von PV-Anlagen und die Installation.

Völlig unterbelichtet in der ganzen Diskussion - abgesehen von „Haushaltstipps“ für alle - bleiben die Fragen nach

- konkreten Energieeinsparungen,

- einer akzeptableren Gebäude-Sanierungsrate (auch von Gewerbe- und Industriebauten!),

- einer Nah-/Fernwärmeerzeugung und

- einer abwärmebasierten Kälteerzeugung (für den Sommer) sowie

- einer Änderung im Mobilitätsverhalten von Personen und Gütern, denn der Umstieg vom SUV mit Verbrennungsmotor auf einen mit Elektromotor wird wohl nicht die Lösung sein (können).

Martin Donat

Oö. Umweltanwalt